EXTRAIT – De la nature du régime iranien

Par Clément Therme CAIRN Pages 143 à 159

La République islamique est-elle un État idéologique, une démocratie islamique ou une dictature classique ? Les critères choisis pour définir le système politique de la République islamique ont une incidence sur l’analyse des politiques mises en œuvre par la République islamique depuis 1979. Autrement dit, notre perception des décisions prises par les élites politiques iraniennes est modifiée selon que l’on définit ce système comme une démocratie religieuse [1], une oligarchie, un régime sultanique, une autocratie, une idéocratie, un gouvernement islamique (hokumat-e eslami) [2], un système révolutionnaire ou totalitaire.

Cet article vise à décrypter les différentes formes de catégorisation de la République islamique proposées par les politologues. Cette démarche est nécessaire en raison des débats idéologiques autour du caractère « normal » ou « extraordinaire » du régime dont la nature est devenue un enjeu de politique internationale. Aussi dans la tension entre l’Iran et l’Occident depuis 1979, les sujets d’affrontement politique, comme la question nucléaire, occultent-ils souvent un enjeu idéologique. Pour comprendre la politique de sanctions mise en œuvre par les États occidentaux contre le programme nucléaire, il faut aller au-delà de la seule rhétorique diplomatique des chancelleries qui invoquent des préoccupations de prolifération nucléaire et s’intéresser aux objectifs occidentaux de changement de régime [3]. Notre choix de présenter les différentes tentatives de classification du régime iranien tiendra compte des limites inhérentes à un tel exercice mises en exergue par le politologue Juan Linz. La conceptualisation de systèmes politiques en catégories distinctes se heurte en effet au caractère unique de chaque régime politique [4].

La République islamique : un État totalitaire ?

Avant de s’interroger sur la nature totalitaire ou non de la République islamique, il convient de rappeler le débat sur la construction d’une catégorie politique – le totalitarisme – durant la guerre froide. En effet, l’Occident se présente alors comme « le champion de la lutte contre le nouveau totalitarisme, flétri comme la conséquence nécessaire et inévitable de l’idéologie et du programme communistes [5] ». Vu d’Occident, il existe également une analyse universitaire de l’idéologie islamiste en tant que phénomène politique relevant du totalitarisme [6].

La définition de la République islamique en tant qu’État totalitaire est absente des études universitaires sur l’Iran en France, jusqu’à la publication des ouvrages L’Heure de l’Iran en 2005 [7] et, en 2007, Iran : les coulisses d’un totalitarisme [8]. Les auteurs expliquent d’abord qu’on redoute de « se découvrir contemporain du totalitarisme » et que le préjugé selon lequel « le totalitarisme est mort avec l’URSS » constitue un atout entre les mains du régime iranien [9]. Cela empêcherait les chercheurs de percevoir ce « totalitarisme du xxie siècle [10] ». Ensuite, les partisans de la catégorisation de l’État islamique dans le modèle « totalitaire » soulignent eux-mêmes que « la définition depuis laquelle un pouvoir devient totalitaire est largement arbitraire [11] ». En conséquence, il semblerait que les auteurs, échouant à « faire rentrer » le régime politique de la République islamique dans la catégorie totalitaire, en redessinent les contours. Il est en effet déjà difficile, sur le plan méthodologique, d’analyser les trois régimes totalitaires (nazi, fasciste et bolchevique) à travers ce seul concept de totalitarisme. Comme le souligne Marcel Gauchet, il est problématique de « concilier conceptuellement singularité historique et exemplarité typologique, contingence contextuelle et significationuniverselle [12] ». En un sens, le projet politique khomeyniste est totalitaire, mais la réalité politique et sociale de l’Iran d’Ahmadinejad n’est pas celle d’un régime totalitaire, et ce, pour plusieurs raisons : autonomie de la société, absence de parti unique, interprétation divergente de l’héritage idéologique khomeyniste. La société iranienne n’était pas aussi soumise au pouvoir islamiste qu’on le pensait avant les élections présidentielles contestées de juin 2009.

Une critique de l’analyse du système politique iranien à travers le prisme « totalitaire » est donc nécessaire. En effet, le projet de la République islamique (« créer un homme islamique nouveau »), voire ses ambitions en matière de politique étrangère (« dominer le monde et le convertir à l’islam ») peuvent être qualifiés de totalitaires. En d’autres termes, si la théorie et le discours des dirigeants de l’État islamique s’inscrivent bien dans le cadre théorique des études sur le totalitarisme tel qu’il est défini en Occident, la mise en œuvre des politiques internes de la République islamique – soulignant des difficultés à contrôler la société – ne peut pas être comprise suivant ce seul prisme. La catégorisation politique de régime totalitaire permet, dans une certaine mesure, de rendre compte des ambitions et des objectifs idéologiques poursuivis par la République islamique. Comme le met en évidence Juan J. Linz, l’idéologie est en effet l’un des critères essentiels permettant de définir les régimes totalitaires :

L’autonomie ou l’hétéronomie du contrôle de la formation idéologique fournissent incontestablement la clé de l’autonomie et de la stabilité des différents systèmes totalitaires, tout comme elles sont à la source des conflits qui les opposent lorsqu’ils s’efforcent de référer leur légitimité à un corpus idéologique. Une hypothèse paraît raisonnable : un système totalitaire pleinement autonome ne peut exister s’il n’exerce pas un contrôle absolu sur la formulation ou l’interprétation de son héritage idéologique [13].

Or, dans le cas iranien, même si l’on observe une ambition de contrôle étatique sur l’héritage idéologique khomeyniste, force est de constater l’incapacité des autorités à empêcher l’émergence d’interprétations divergentes du corpus idéologique légué par le fondateur de la République islamique. On constate même que les divergences d’interprétation de la « pensée » khomeyniste nourrissent l’affrontement entre les factions qui se partagent le pouvoir au sein de l’État islamique. Ce contrôle idéologique est, dans les systèmes totalitaires classiques, dévolu au parti unique [14]. Cependant, en Iran, si le parti unique, le Parti de la République islamique (PRI), a bien été misen place au lendemain de la révolution de 1979, son échec, dû en grande partie à ses divisions intestines, a conduit à son éclatement progressif, puis, à sa dissolution définitive, dès 1988 [15]. Cette absence de parti unique « à la discipline militaire », selon la définition du totalitarisme proposée par Emilio Gentile, rend peu pertinente l’analyse du régime de la République islamique dans le cadre du concept de totalitarisme [16].

Par ailleurs, la relative autonomie de la société vis-à-vis de l’État constitue un dernier élément en contradiction avec la définition de l’État totalitaire [17]. Enfin, l’absence de structure pyramidale du clergé chiite (sur le modèle de l’Église catholique) et l’individualisme extrême, qui sont des composantes essentielles de la culture politique iranienne, ont contribué à l’échec du projet totalitaire des débuts de la révolution [18]. Mehdi Mozzaferi considère l’islamisme comme une idéologie « totalitaire » qui diffère des autres systèmes idéologiques de ce type. En effet, l’islamisme se légitime à la fois par l’idéologie et la religion [19]. L’auteur propose une définition de l’islamisme que l’on peut retenir pour définir le projet révolutionnaire de l’ayatollah Khomeyni et la dimension internationale de son mouvement :

L’islamisme est une idéologie religieuse avec une interprétation holistique de l’islam dont le but ultime est la conquête du monde par tous les moyens [20].

Cela étant, selon Todorov, il est abusif d’assimiler islamisme et totalitarisme, et ce, malgré les nombreuses similitudes entre islamisme et communisme, deux idéologies qui produisent des régimes politiques similaires sur le plan idéologique [21]. En d’autres termes, il est possible de qualifier aussi bien les théocraties islamistes que les États communistes d’« idéocratie », car ce type de régime s’organise autour d’une idéologie « conçue pour l’exercice d’un pouvoir radical et total [22] ». Dans le cas de l’Iran, il s’agit du corpus idéologique légué par l’ayatollah Khomeyni.

En quête d’une « démocratie islamique »

Le primat de l’idéologie dans le système politique islamiste rend inopérante la notion de « démocratie religieuse » mise en avant par les dirigeants iraniens. La nature idéologique du régime de la République islamique empêche l’émergence de partis politiques libres et se traduit par la fermeture du jeu politique à tous ceux qui défendent des idées se situant hors du champ islamiste, comme par exemple les communistes ou les gauchistes [23]. De même, la liberté de la presse est très encadrée et la notion même de droits de l’homme, telle qu’elle est définie par les Nations unies, est rejetée par l’État au nom de la lutte contre l’impérialisme occidental. Celle-ci est remplacée par le concept de « droits de l’homme islamique [24] ».

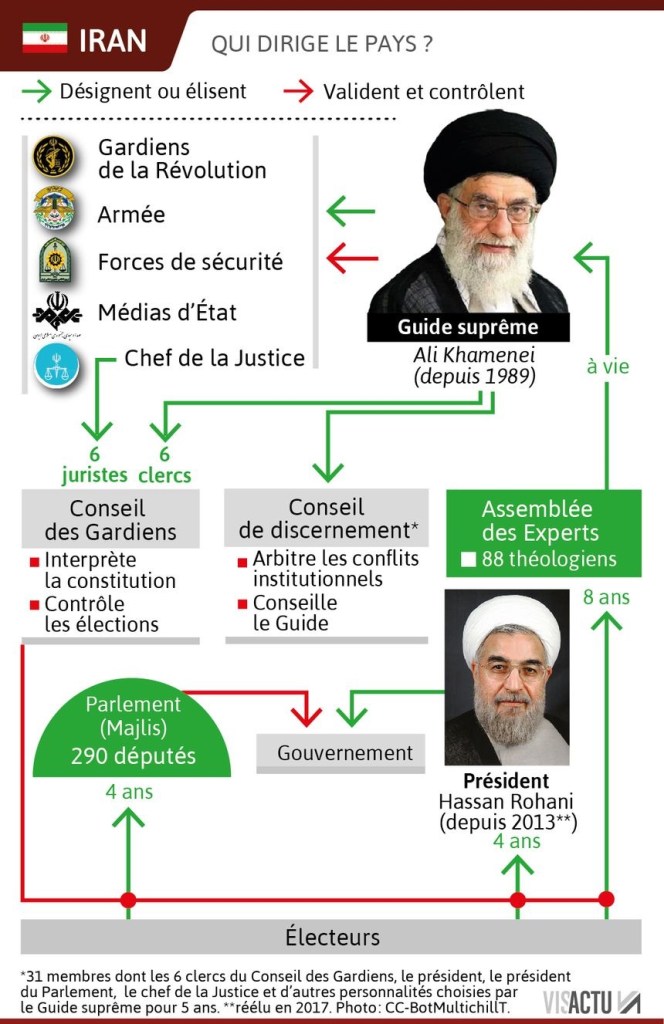

S’il y a bien une double légitimité populaire et religieuse des institutions de la République islamique qui cohabite dans sa constitution, la primauté des institutions non élues sur celles qui le sont réduit le caractère démocratique de l’État iranien à la portion congrue [25]. Cette « démocratie religieuse » est analysée par les proches de l’ancien président Khatami comme une « théocratie démocratique [26] ». Ce système serait une « combinaison ou un mélange d’autorité divine, de théocratie et de démocratie, organisé selon une construction théorique inconnue de l’Occident [27] ». Plutôt qu’une composante « démocratique », la République islamique a su préserver, jusqu’aux élections présidentielles du 12 juin 2009, une dimension élective permettant d’arbitrer les conflits internes à l’oligarchie concurrentielle. Au-delà de la volonté affichée par Khatami d’insister sur les aspects « démocratiques » de la République islamique, les réformateurs avaient prôné dans leur programme politique la mise en place d’une « démocratie religieuse ». Cependant, même les militants des factions réformistes et les conservateurs pragmatiques reconnaissent désormais que, si l’idée était valable sur le plan théorique, la notion même de « démocratie religieuse » « était pleine de contradictions et, sur le plan pratique, elle s’est avérée irréalisable [28] ».

Dans un discours prononcé lors d’une visite dans la province du Mazandaran, Mohsen Rezaï, secrétaire du Conseil de discernement et ancien chef des Gardiens de la révolution (1981-1997), met en lumière, sans le reconnaître explicitement, les lacunes démocratiques du système politique islamique :

Si la démocratie était une pièce de monnaie, la participation du peuple aux élections en constituerait une face. Les protestations, la critique légale des gouvernements et l’obligation qu’ils ont d’y répondre en constitueraient l’autre face. Si les gouvernements ne cherchent qu’à obtenir une participation maximum du peuple, ils ne pourront pas réaliser l’ensemble de leurs programmes. Les protestations sont fondées sur certaines règles. Ceux qui protestent ont des droits et doivent eux aussi respecter des règles. Un certain nombre de personnes cherche à utiliser ces protestations pour préparer le terrain à un renversement du régime. Les institutions politiques de l’Iran sont engagées dans un processus de perfectionnement et ont besoin de liberté, d’indépendance, de démocratie et d’un renforcement institutionnel. Pour résoudre les problèmes, il faut respecter les principes d’unité et de cohérence [29].

La contradiction qui apparaît dans ce discours est révélatrice de la situation inconfortable dans laquelle se trouvent les factions réformistes et pragmatiques qui ont pu avoir pour ambition théorique une recherche sincère de la « démocratie islamique ». De même, concernant les relations avec l’Occident, le rapprochement était bien le but poursuivi lors des présidences Rafsandjani et Khatami. Ces factions ont cherché à améliorer les relations avec les États-Unis mais sans parvenir à une réconciliation. Cette incapacité à démocratiser le système politique ainsi qu’à infléchir véritablement la politique étrangère est liée au respect systématique et prioritaire des « principes d’unité et de cohérence » évoqués ci-dessus par Mohsen Rezaï ; cette règle de fonctionnement politique fait d’ailleurs partie de la rhétorique des factions pragmatiques et réformistes depuis la mort du fondateur de la République islamique, l’ayatollah Khomeyni, en 1989. Ce principe recoupe en partie celui du corps clérical chiite iranien qui a accepté de travailler dans le cadre de la République islamique sous la tutelle du Guide suprême de la révolution. Celui-ci s’efforce de préserver l’unité de parole (vahdat-e kalame), c’est-à-dire l’unité de corps des clercs [30]. L’analyse de Gramsci portant sur le critère ultime de la fonction sociale de la religion, à savoir « conserver, garantir, consolider à tout prix ses propres intérêts institutionnels », permet de mettre en perspective ce principe fonctionnel du clergé chiite intégré à l’édifice institutionnel de la République islamique [31].

Qui plus est, il est difficile pour les personnalités politiques de la République islamique, évoluant dans un contexte nationaliste d’une part et dans un environnement idéologique islamique et tiers-mondiste d’autre part, d’afficher ouvertement leur soutien à un modèle démocratique ou à des droits de l’homme répondant à des normes universelles. En République islamique, ces normes ou principes politiques sont en effet invariablement assimilés par les plus hautes autorités de l’État à l’« ennemi » occidental et à son projet « hégémonique ».

Un régime en voie de sultanisation

Les chercheurs qui proposent une interprétation sultanique de la République islamique, comme le dissident Ganji, estiment pour leur part que le système politique n’est pas unifié par une idéologie commune [32]. La théorie de Juan J. Linz et Houchang E. Chehabi sur les régimes sultaniques se construit à partir du concept wébérien de sultanisme. Si ces auteurs classent la monarchie Pahlavi dans la catégorie des régimes sultaniques, la République islamique n’en fait pas partie en raison de l’existence d’une idéologie consistante et structurante du système politique [33]. Ils définissent ainsi l’idéal-type du régime sultanique :

Il est fondé sur l’autorité d’un individu, mais la loyauté au dirigeant ne se construit pas à partir d’une idéologie incarnée et articulée, ni sur une mission personnelle unique, ni sur des attributs charismatiques, mais plutôt sur un système de relations avec ses collaborateurs, régi par un mélange de peur et de récompenses [34].

Pour Akbar Ganji, la République islamique est un néosultanat puisque le régime serait d’apparence moderne, basé sur la légitimité rationnelle, alors que les institutions n’ont qu’une existence formelle. Cette définition de Houchang E. Chehabi et de Juan J. Linz appliquée à la République islamique n’est que partiellement valable, car, dans la définition du régime sultanique stricto sensu, il n’y a pas d’ambition d’apparaître comme démocratique, contrairement aux intentions de la République islamique. Or, on observe, depuis l’accession de Rafsandjani à la présidence en 1989, une certaine sultanisation du régime islamique, ce qui n’en fait pas un régime sultanique pour autant. Pour Ganji, l’Iran est donc un néosultanat et non pas un État totalitaire ou fasciste. Cela est dû, selon lui, à l’existence de multiples partis politiques comme le Parti de la participation réformiste (Mosharekat) ou des reconstructeurs (Kargozaran). Bien qu’ils ne jouissent pas des mêmes libertés que les partis des démocraties occidentales, ils n’en représentent pas moins des déviations par rapport aux vues exprimées par les dirigeants du pays [35].

On peut faire une première critique de cette interprétation de la vie politique iranienne qui consacre l’existence de multiples partis politiques. Il ne s’agit pas de « partis » au sens classique du terme mais plutôt de factions au service d’une personnalité politique. Cette analyse semble pertinente si l’on envisage le régime iranien comme un régime de type mafieux pour lequel l’idéologie ne serait qu’un code d’honneur, un signe de reconnaissance entre les khodi (les insiders) et les gheyre khodi (les outsidersdu régime). Par contre, le sultanisme de Weber peut dans une certaine mesure apporter des éléments explicatifs pour comprendre le système politique de la République islamique. En effet, dans la « domination traditionnelle » de Weber, le détenteur du pouvoir domine en s’appuyant, dans un premier temps, sur les « membres de la famille [36] ».

En République islamique, les liens entre khodi sont également renforcés par des alliances matrimoniales et des liens de parenté entre les oligarques de l’État islamiste. Si ces derniers ne sont pas un facteur renforçant de manière systématique la confiance, ils contribuent néanmoins à la différenciation des élites politiques du reste de la société. L’anthropologue Monsutti résume ainsi les relations entre l’existence de liens de parenté et le renforcement de la confiance :

[L]a parenté – mais aussi le voisinage – n’implique pas obligatoirement la confiance, même si elle en reste le vivier prioritaire. Entre cousins par exemple, une inimitié comme un attachement fort sont possibles. Toutefois, les conflits ne sont pas de même nature que ceux qui peuvent surgir avec une personne extérieure au cercle de la parenté [37].

En République islamique, ces liens contribuent incontestablement à atténuer les tensions internes à l’oligarchie. Par exemple, la famille Kharrazi est liée à celle du Guide suprême Ali Khamenei [38]. De même, le père de Moussavi, candidat malheureux à l’élection présidentielle de 2009, est le cousin du père de Khamenei. L’ancien président Khatami est par son mariage lié à la famille de l’ayatollah Khomeyni [39]. De même, son frère, ancien député réformateur, Mohammad Reza Khatami est marié à la petite-fille de l’ayatollah Khomeyni, Zahra Eshraqi. Ali Larijani, qui est, depuis 2008, le président du Parlement, a vu son frère, Sadeq Larijani, devenir responsable du pouvoir judiciaire au lendemain des élections contestées de juin 2009. Par ailleurs, l’un des principaux conseillers du candidat Mir Hossein Moussavi, lors de la campagne présidentielle de juin 2009, Ali Réza Beheshti [40], est le fils de l’ayatollah Beheshti, assassiné en 1981 et premier responsable du système judiciaire de l’Iran après la révolution islamique. Enfin, Gholam Ali Haddad Adel, ancien président du Parlement de 2004 à 2009, est lié à la famille du Guide de la révolution, Ali Khamenei, par une alliance matrimoniale [41]. Ces réseaux familiaux s’étendent au-delà de la sphère strictement politique. Dans les universités, on retrouve également aux plus hautes fonctions des personnalités ayant des liens de parenté avec des responsables politiques. Cette dimension familiale est d’ailleurs assumée par le Guide suprême, Ali Khamenei. Celui-ci a par exemple qualifié la crise politique et sociale qui a éclaté au lendemain des élections présidentielles de juin 2009 d’« affaire de famille », afin de répondre aux analyses invoquant une crise structurelle de l’État islamiste [42]. De même, le candidat officiellement battu, Mehdi Karoubi, a affirmé que « les différends n’étaient pas si profonds, car il s’agit d’une lutte au sein d’une même famille [43] ».

Arjomand prolonge cette analyse d’Akbar Ganji, un révolutionnaire islamiste devenu l’un des principaux critiques en exil de la République islamique. Il considère que ce « néosultanat », selon Ganji, correspond plutôt à une monarchie cléricale (clerical monarchy), compte tenu de la position dominante du Guide suprême au sein de l’architecture institutionnelle. Néanmoins, cette domination du Guide ne correspond pas complètement à la définition wébérienne de la domination patrimoniale :

On appellera domination patrimoniale toute domination orientée principalement dans le sens de la tradition, mais exercée en vertu d’un droit personnel absolu ; sultanique, une domination patrimoniale qui, dans la manière dont elle est administrée, se meut dans la sphère de l’arbitraire non lié à la tradition [44].

Partant de ce modèle wébérien d’exercice du pouvoir, il est difficile de l’appliquer au Guide dont la légitimité traditionnelle est contestable, eu égard à la doctrine du velayat-e faqih qui est une innovation théologique contemporaine dans le chiisme. En revanche, pour ce qui est de l’arbitraire, la domination du Guide est en ce sens bien établie. Par ailleurs, Arjomand juge que les « éléments démocratiques » que certains chercheurs prêtent à la constitution ou au système politiqueislamique sont plutôt des dimensions « participatives » ou « mobilisationnelles [45] ». On peut montrer les limites de cette application du modèle du « sultanisme » à la République islamique. La première consiste en l’interdépendance entre le sultan et ses clientèles. Olivier Carré explique ainsi que :

Au début, selon Weber, il y a le patriarche omnipotent dans sa maisonnée, avec pour seul personnel administratif sa famille étendue. Puis ce « patriarcalisme » wébérien s’élargit, par les nécessités de sa prospérité, en « patrimonialisme », dans lequel le personnel administratif est constitué en majorité d’individus dépendants extérieurs à la famille élargie : esclaves, colons, mercenaires. Aussi le « patrimonialisme » tourne-t-il au « sultanisme », lequel met en œuvre la contradiction entre la dépendance de cette armée de clients d’un côté et la dépendance (normalement inexistante, mais de plus en plus croissante et menaçante) du patron, du « sultan », à l’égard de ses clients, qui détiennent non pas le droit légitime de violence mais les instruments de la violence [46].

Le pouvoir du « sultan » n’est donc pas absolu. Dans le cas de la République islamique, cette interaction entre le « sultan » et ses clientèles, qui détiennent les instruments de la violence, se retrouve dans la relation entre le Guide suprême et les gardiens de la révolution (pasdaran). Par ailleurs, dans une société de court terme (short term society), l’arbitraire n’est pas aussi absolu que dans la théorie wébérienne du sultanisme [47]. Les limites du pouvoir du « sultan » se retrouvent d’ailleurs aussi bien dans l’Empire perse que dans l’Empire ottoman [48]. Enfin, la loi islamique (charia) pose également des repères qui, sans être incontournables, influencent l’exercice du pouvoir du « sultan ».

L’un des critères des régimes sultaniques défini par Chehabi et Linz, comme nous l’avons souligné précédemment, fait défaut à la République islamique : l’absence d’une vision idéologique donnant une cohésion intellectuelle aux élites politiques [49]. Or, les fondements idéologiques du système politique iranien n’ont pas été complètement abandonnés par les élites politiques, plus de trente-quatre ans après la Révolution islamique.

La théorie du « gouvernement islamique »

Depuis la fin de la présidence réformiste de Khatami, en 2005, on peut avancer une autre grille de lecture pour expliquer la nature du régime politique de la République islamique. Il s’agit de la théorie du gouvernement islamique qui est défendue par l’ayatollah Mesbah-Taqi Yazdi, directeur de l’institut Imam-Khomeyni de Qom depuis 1995 [50]. Pendant les années 1990, Yazdi se pose en critique du projet réformiste et s’oppose fermement aux éléments démocratiques contenus dans la constitution :

La vision politique de Yazdi est radicale. Il n’hésite pas à critiquer les différents gouvernements iraniens, notamment ceux de l’époque réformiste, qu’il trouve trop libéraux. Il est favorable à un renforcement de l’emprise du pouvoir politique sur la société ; selon lui, la désislamisation de la société iranienne doit être combattue par la manière forte [51].

Au rejet du principe de la souveraineté populaire par l’ayatollah Yazdi, principal allié clérical d’Ahmadinejad, il faut ajouter la dimension millénariste de sa vision des affaires terrestres. Celle-ci doit être distinguée du courant intellectuel du mouvement des hojjatieh qui développe une vision prémillénariste, alors que Yazdi appartient à un courant théologique post-millénariste [52]. En revanche, le courant religieux de Yazdi trouve son origine dans l’idéologie radicale de l’École théologique Haqqani dont Yazdi est l’un des fondateurs. Son poids politique est néanmoins restreint en ce qui concerne la période antérieure à l’accession à la présidence d’Ahmadinejad (2005). Dès la fin des années 1980 et tout au long des années 1990, on observe une influence croissante des partisans de l’idéologie politico-religieuse de Mesbah au sein de l’appareil d’État islamique en général et du ministère des Renseignements en particulier [53].

Au lendemain de l’arrivée au pouvoir d’Ahmadinejad, les partisans de Yazdi exercent une influence directe sur la politique du gouvernement. L’un des relais principaux de Yazdi est Mojtaba Samareh Hashemi, conseiller à la présidence et considéré par de nombreux chercheurs comme l’éminence grise du régime iranien [54]. A contrario, Yazdi apparaît plus isolé au sein du clergé en raison, d’une part, de son radicalisme politique et, d’autre part, parce qu’il n’est pas une source d’imitation (marja-e taqlid). En conséquence, il n’entretient pas de relations institutionnelles avec les croyants chiites, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur des frontières iraniennes [55]. Il privilégie les dialogues interreligieux avec les chrétiens et les sunnites, ce qui lui permet de se positionner en tant que théologien. Sur le plan politique, son échec à accéder à la présidence de l’Assemblée des Experts aux élections de 2006, face à l’ayatollah Rafsandjani, ne s’est pas traduit par son exclusion du champ politique. En effet, son institut est l’un des principaux centres de formation des élites politiques du pays.

Par ailleurs, la proximité du directeur de l’institut avec le président Ahmadinejad est assumée et renforce son influence idéologique sur les élites politiques du pays [56]. L’influence de l’idéologie véhiculée par le courant religieux radical de Yazdi se fait plus particulièrement prégnante au sujet du projet d’islamisation de l’enseignement universitaire en général et des sciences sociales en particulier. Cette influence idéologique s’incarne dans la conviction de l’Ayatollah selon laquelle le pouvoir fort d’un Guide suprême infaillible, investi d’une mission divine, doit être préservé par tous les moyens. Pour ce faire, Yazdi n’hésite pas à justifier l’usage de la violence au nom de l’islam.

Cette idéologie qui nie l’existence de la dimension populaire ou élective des institutions de la République islamique est certes de plus en plus présente parmi les élites politiques mais celle-ci n’a pas encore conduit à des changements constitutionnels. L’architecture institutionnelle n’a que peu évolué, malgré la présidence d’Ahmadinejad et la négation du résultat des élections présidentielles de juin 2009, pourtant organisée dans le cadre du système islamique (nezam-e eslami).

Un État total

Dès les années 1990, le sociologue Fahrad Khosrokhavar avait perçu la dimension totalisante de cet État théocratique dont la vision de Yazdi n’est que la caricature. Ainsi, selon le sociologue, la Révolution islamique a-t-il engendré l’émergence d’un État total « qui surgit sur les ruines de l’utopie révolutionnaire [57] ». L’idéologie structurante de ce nouvel État post-révolutionnaire se construit autour du culte du martyr. Khosrokhavar met en exergue les relations de dépendance entre l’État islamiste et les martyropathes :

Comme la société réelle n’est pas capable de conférer un sens à sa nouvelle identité, le martyropathe traduit son désarroi par sa mort au sein du Bassidje. Il exprime ainsi son refus de vivre en se mettant au service d’un État total qu’il appelle de son vœu. Celui-ci manipule ses tourments et fonde sa légitimité sur sa mort. Cette adhésion n’est pas sans rappeler celle des adeptes des mouvements fascisants au pouvoir en la personne du Chef. Dans le cas iranien, le Guide se légitime aux yeux du groupe martyropathe, parce qu’il est le protagoniste de la mort [58].

Ce modèle explicatif du fonctionnement de l’État islamiste s’inscrit dans la durée puisqu’il anticipe, dès le milieu des années 1990, la radicalisation du régime qui s’opère par l’élimination des membres de l’oligarchie, désormais qualifiés d’antirévolutionnaires (zedd-e enqelab), dans la période postérieure aux élections présidentielles contestées de juin 2009. Au contraire, les définitions de la République islamique, en tant que régime totalitaire ou gouvernement islamique, sans être dénuées de fondements, ne sont pas suffisantes pour expliquer le fonctionnement des institutions du régime. En effet, si ces visions reflètent les ambitions politiques des factions les plus radicales de la République islamique, il n’en reste pas moins qu’elles ne permettent pas de comprendre la complexité du jeu politique au sein de la République islamique et des interactions complexes entre le régime et la société. Par ailleurs, c’est en fonction de l’importance donnée à la dimension idéologique par les chercheurs que l’État islamique est considéré dans le cadre d’une réflexion centrée sur la dimension révolutionnaire ou dans une analyse postrévolutionnaire. Nous inscrivons notre réflexion dans la continuité révolutionnaire, celle-ci demeurant, de notre point de vue, incontournable pour la compréhension du fonctionnement politique de l’Iran après 1979. Selon nous, il s’agit d’un régime théocratique et révolutionnaire dont les éléments de continuité sont remarquables même s’il existe différentes phases politiques dans l’histoire de la République islamique : une phase très courte dite démocratique du « printemps de la révolution de 1979 », un État Total aux ambitions totalitaires (1981-1989), une phase thermidorienne (1989-2005) et, depuis 2005, le retour à un régime théocratique décomplexé.

Ainsi la constitution de 1979 instituant la République islamique reflète-t-elle partiellement la dichotomie initiale entre « sécularistes » et islamistes au sein du mouvement révolutionnaire, tout en traduisant la victoire des partisans de l’institution d’un régime théocratique [59]. En effet, nous l’avons déjà évoqué, les institutions issues de la légitimité religieuse priment sur celles issues de la légitimité populaire. À cet égard, le préambule à la Constitution de la République islamique est très clair puisqu’il prévoit que :

En vertu du principe de régence exécutive, ainsi que de la permanence du guide divin, la Constitution prépare les bases permettant l’instauration d’un guide religieux possédant toutes les qualifications et reconnu par le peuple en tant que Guide […] et qui devra garantir que les différentes institutions ne s’écartent pas de leurs vrais devoirs islamiques [60].

La suprématie du guide sur l’ensemble de l’architecture institutionnelle est donc clairement instaurée par sa compétence de contrôle de l’islamité des décisions politiques. Finalement, cette constitution est idéologique puisqu’elle rejette l’ensemble des influences idéologiques étrangères, celles-ci n’étant pas nécessaires à la Révolution iranienne qui reste seule détentrice de la Vérité :

Au cours de son accomplissement révolutionnaire, notre nation s’est purifiée des poussières et des moisissures impies, elle s’est lavée des métissages idéologiques avec l’étranger. Elle est revenue à des positions doctrinales et des conceptions du monde authentiquement islamiques [61].

Aussi ce texte constitutif est-il le produit de la victoire de la faction khomeyniste sur les autres factions, en particulier marxisantes, au sein du mouvement révolutionnaire. Arjomand propose une définition pour la catégorie des « constitutions idéologiques », dont le premier exemple serait la Constitution soviétique de 1918. Les critères particuliers de ces constitutions sont les suivants :

(a) une conception de la constitution qui se fonde en premier lieu sur un objectif de transformation sociale et, dans un second temps seulement, sur la fondation d’un ordre politique, et (b) la négation des droits humains et civils quand ceux-ci entrent en contradiction avec les principes idéologiques qui sous-tendent la Constitution. Une « constitution idéologique » n’a pas pour vocation d’encadrer les pouvoirs du gouvernement mais plutôt de permettre la transformation de l’ordre social en suivant les lignes de l’idéologie révolutionnaire [62].

Nous choisissons donc de qualifier ce régime politique comme étant un État révolutionnaire dirigé par une oligarchie compétitive ou concurrentielle, dont l’ambition politique est totalisante. Au niveau institutionnel, le système (nezam)permet l’expression de points de vue divergents, ce que d’aucuns ont appelé un « autoritarisme factionnalisé » ou un« autoritarisme fragmenté [63] ». Cette division en factions va de pair avec l’émergence du nouvel État islamique.

À la suite des purges successives au sein de l’oligarchie islamiste au pouvoir à Téhéran, le soutien populaire à la Révolution s’est progressivement réduit. Les désillusions successives, en particulier sur la question du développement économique du pays et le raidissement autoritaire des élites politiques, ont également contribué à creuser le fossé entre les élites et le peuple. Après les élections présidentielles de juin 2009, les fractures apparues au sein de l’oligarchie politico-religieuse ont entraîné un approfondissement du conflit idéologique et financier entre les partisans du guide et ceux de l’oligarque Rafsandjani. Ce dernier se voit accuser par ses opposants, de manière récurrente, d’avoir détourné des fonds publics et d’avoir mis en place un système familial affairiste, voire « mafieux ». Cette critique de la dimension aristocratique supposée de la famille Rafsandjani vise à souligner que ce compagnon de la première heure de « l’imam » s’est détourné de la voie tracée par le fondateur de la République islamique. En effet, au lendemain de la Révolution, Khomeyni expliquait : « dans notre Assemblée, il n’y a pas un seul aristocrate. […] et il en va de même de nos autres institutions étatiques [64] ».

Le débat politique interne continue de se développer à partir de citations du fondateur de la République islamique utilisées de manière partiale afin de décrédibiliser les rivaux au sein de l’oligarchie révolutionnaire. On observe, d’une part, une sélection idéologique du personnel politique et, d’autre part, une corruption généralisée qui permet au détenteur d’une fortune personnelle de s’affranchir, dans une certaine mesure, des règles du système. Il faut également aux candidats des ressources financières afin de pouvoir se faire élire au terme de campagnes électorales « dispendieuses [65] ».

Après les élections présidentielles de juin 2009

Compte tenu de l’évolution du régime islamique vers la militarisation de son personnel politique, associée à l’implication croissante des gardiens de la révolution dans la vie économique du pays, certains analystes ont proposé une nouvelle définition de la République islamique en tant que « thugocracy »(voyoucratie) [66]. Cette description d’une évolution du régime iranien, au lendemain des élections présidentielles de juin 2009, vers la dictature militaire, un régime policier ou une « voyoucratie », a été reprise par les plus hautes autorités politiques et militaires des États-Unis. Le général Petraeus a ainsi évoqué l’analyse de Haass estimant que l’Iran n’est désormais plus un régime théocratique mais une « voyoucratie ». Si la nouveauté consiste à mettre en évidence une évolution structurelle du régime iranien avec l’accroissement de l’influence des pasdarans dans la vie politique et économique du pays, il faut reconnaître que cette nouvelle catégorisation du régime iranien n’est pas sans rappeler la notion d’« État-voyou » (rogue state)développée par l’administration Clinton [67]. Cette approche des autorités américaines, qui distingue des États qui seraient « normaux » et les autres, vise à désigner des États qui seraient différents des autres de par leur nature intrinsèquement maléfique. Des États voyous de l’administration Clinton aux outliers states d’Obama, il s’agit d’une constante diplomatique américaine qui est contestée au sein de la « communauté internationale ».

Face aux élections présidentielles de juin 2009, cette dernière n’a pas réagi de manière unanime. La Russie, la Chine, la plupart des pays émergents, en particulier le Brésil, et les non-alignés ont félicité Ahmadinejad pour sa réélection après les élections considérées comme frauduleuses par les partisans de Moussavi, concurrent défait au second tour [68]. Malgré le caractère nondémocratique des élections présidentielles en Iran, la réélection d’Ahmadinejad a provoqué l’expression d’un mouvement social de grande ampleur et spontané pour en contester le résultat officiel. Le mécontentement de la population s’explique à la fois par l’accroissement des inégalités économiques et sociales pendant la présidence d’Ahmadinejad, mais aussi par une rupture de la confiance entre les autorités et la population. Cette réélection ouvre une nouvelle période dans l’histoire de la République islamique marquée par une glaciation politique. En effet, le pouvoir a réussi à empêcher que le mouvement d’opposition ne se transforme en une nouvelle révolution, mais sa légitimité et sa crédibilité sont durablement écornées.

La prétention du régime à incarner une démocratie islamique ne résiste pas aux images de violence liées à la répression du Mouvement vert de juin 2009. Certes, malgré sa popularité, ce Mouvement n’a pas été en mesure d’imposer une réforme, même limitée, des institutions de la République islamique. Cela s’explique notamment par l’ambiguïté des opposants politiques, Mir Hossein Moussavi (ancien Premier ministre), Mehdi Karroubi (ancien président du Parlement) et Mohammad Khatami (ancien président), qui ne souhaitaient pas un véritable changement de régime. Il n’empêche, la principale victoire du Mouvement vert demeure d’avoir délégitimé le processus électoral organisé dans le cadre de la République islamique. En effet, s’il est encore possible d’organiser des élections législatives ou présidentielles en Iran, les Iraniens sont désormais conscients que les enjeux sont limités à une compétition entre candidats choisis parmi un groupe de fidèles du guide suprême Ali Khamenei.

Conclusion

Les événements postérieurs à l’élection présidentielle contestée de juin 2009 limitent l’intérêt des analyses soulignant l’importance de la dimension « élective » ou « républicaine » au sein de l’édifice institutionnel de la théocratie islamique. À la suite des élections législatives du printemps 2012, les élections ne sont plus qu’un moyen de consolider le système (nezam) et ne permettent plus de juguler les aspirations libérales d’une partie significative de l’opinion publique. Aujourd’hui, l’enjeu des élections en Iran n’est pas tant de trouver des alternatives politiques que de renforcer la dimension concurrentielle d’un système politique par ailleurs essentiellement clientéliste. En outre, cette dimension clientéliste du régime est accrue par l’accaparement de la rente pétrolière qui est progressivement devenue l’un des principaux enjeux des luttes de pouvoir entre les différentes factions au sommet de l’État islamique. Ces réseaux politiques de redistribution de la rente pétrolière ainsi que le poids économique des gardiens de la révolution, accru avec la mise en place d’un régime de sanctions économiques internationales de plus en plus prohibitif, contribuent, depuis 2006, à une évolution du régime iranien vers l’idéal-type « sultanique ». Pour autant, cette dynamique ne doit pas occulter le substrat idéologique commun (le khomeynisme) aux élites politiques de la République islamique.