LE DOSSIER DE MATAHODOS EN 7 SÉQUENCES : QUAND LES TECHNO FONT DE LA POLITIQUE ET VERSENT DANS LA COMMUNICATION À OUTRANCE

1. LA THÈSE DE Nicolas Dufourcq , telle qu’elle est présentée par l’auteur

2. RACOURCIS, APPROXIMATIONS, ERREURS MÉTHODOLOGIQUES, PARTIS PRIS ?

3. Nicolas Dufourcq, vient-il – sur certains aspects – soudainement au secours de la macronie finissante ?

4. L’HISTORIQUE DE LA DETTE FRANÇAISE A DÉJÀ ÉTÉ FAIT BRILLAMMENT PAR Philippine Robert et publié par LE POINT le 25 janvier 2024

5. Tribune – Budget 2026 : « Il n’y a guère de sens à isoler la part “sociale” du déficit public, car celle-ci est artificiellement créée par l’Etat »

6. 1974-2024. Le roman noir de la dette : de la glissade de Giscard à la cagnotte de Chirac

7. Article – Nicolas Dufourcq, l’ambitieux et singulier patron de Bpifrance

1. LA THÈSE DE Nicolas Dufourcq , telle qu’elle est présentée par l’auteur

« Le secret de famille de la société française n’est pas la dette. Tout le monde en connaît l’existence. Mais c’est qu’elle est sociale. Deux tiers de la dette publique française financent des prestations sociales.

Il s’agit d’un crédit à la consommation, et non d’un investissement dans le futur de la France ou dans sa défense contre des ennemis. Elle paie les factures mensuelles de millions de nos concitoyens.

Pour les jeunes, cette réalité n’existe pas. Pour les retraités, elle est incompréhensible. Ils ont tant travaillé, comment est-il possible que l’État soit obligé de s’endetter pour payer une partie de leurs pensions et de leurs soins ? Où sont passées les cotisations ? Pour les actifs, dont les salaires sont toujours trop faibles et qui ont l’impression d’avoir des existences de labeur intense, cette réalité est décourageante. Ils pensent qu’ils n’auront rien. À partir de 50 ans, on épargne, toujours plus.

Il est temps de regarder les choses en face et de stopper la croissance de la dette. Sa montée est un moteur puissant de contagion de la peur du lendemain que la République sociale de 1945 voulait au contraire supprimer.

Or notre société vieillissante ne peut relever ses défis que si elle surmonte ses peurs. Nous fêtons en 2025 les 80 ans de la Sécurité sociale. Ses fondateurs n’auraient jamais imaginé qu’elle engendre un tel problème pour le pays.

Pour raconter comment on en est arrivé là, j’ai recueilli les témoignages de 50 politiques, fonctionnaires, syndicalistes, philosophes, économistes, qui ont essayé sans relâche d’étendre le champ des protections de leurs concitoyens, sans empêcher le surendettement. » N. D.

Biographie de l’auteur

Nicolas Dufourcq est directeur général de la Banque publique d’investissement (BPI) depuis sa création en 2013. Auparavant, il a exercé des responsabilités importantes au sein d’entreprises, notamment France Télécom, dont il a été le directeur exécutif de la branche téléphonie et Internet, et Capgemini.

2. RACOURCIS, APPROXIMATIONS, ERREURS MÉTHODOLOGIQUES, PARTIS PRIS ?

« L’État providence est à bout de souffle », dit le patron de BpiFrance

Il dit – en même temps : «L’État-providence n’est ni de droite, ni de gauche, il est notre bien commun»

Selon lui, « La Sécurité sociale, qui fête ses 50 ans, s’était progressivement endettée. Tous les Français voient sur leur bulletin de salaire qu’ils payent une contribution au remboursement de la dette sociale. Donc la dette sociale existe.

Son montant et sa dynamique sont simplement tragiquement sous-estimés. Quand on ouvre la boîte de Pandore, on constate que 2 000 milliards d’euros sur les 3 500 de la fin 2025 sont des prestations sociales. »

« La retraite à 68 ans sera inéluctable »

Nous publions La Tribune du Monde qui conteste sur des points majeurs les thèses de Dufourcq :

« Il n’y a guère de sens à isoler la part “sociale” du déficit public, car celle-ci est artificiellement créée par l’Etat »

Les auteurs de la Tribune du Monde contestent l’affirmation centrale de la thèse de Dufourcq :

« sur les 3 500 milliards d’euros [de dette publique] d’aujourd’hui, 2 000 milliards (…) sont des prestations sociales versées depuis quarante ans à crédit ».

« Cette estimation est prise pour argent comptant, sans contradiction, lors des nombreuses interventions médiatiques de l’auteur, y compris dans Le Monde.

Infondée, elle détourne notre attention des causes réelles du problème de financement du modèle social français. » peut on lire.

Sa méthodologie est contestée et « se révèle hasardeuse : les dépenses publiques, depuis les années 1980, se sont élevées à 38 000 milliards d’euros ; 58 % (22 200 milliards) sont des dépenses sociales ; donc 58 % des 3 500 milliards de dette sont une « dette de prestations ». Première erreur : tout économiste sait que les dépenses sociales et les dépenses publiques totales ne peuvent pas être additionnées sans être ajustées de l’inflation. Or, selon l’Insee, 1 euro de 2024 a le même pouvoir d’achat qu’aurait eu… 0,31 euro de 1980 ! »

« Deuxième erreur : imputer automatiquement les 58 % au stock de la dette publique actuelle. Assimiler la part des dépenses sociales dans les dépenses publiques à la part de la supposée « dette sociale » dans la dette totale revient à admettre que la même proportion des dépenses sociales et de l’ensemble des dépenses publiques est financée à crédit. Or, les dépenses sociales ont en majorité des recettes propres (cotisations sociales, CSG, CRDS, TVA). »

« Enfin, les dépenses sociales soutiennent la consommation, la cohésion sociale, participent à la croissance et génèrent un surplus fiscal qui limite le recours à l’endettement.«

3. Nicolas Dufourcq, vient-il – sur certains aspects – soudainement au secours de la macronie finissante ?

« Nicolas Dufourcq, l’homme des vérités qui dérangent »

TITRE L’OPINION QUI POURSUIT : « Le directeur général de Bpifrance, devenu aiguillon de l’économie privée, s’impose de plus en plus dans le débat public pour remettre la France d’aplomb…. »

Il a pris largement la parole dans les médias et est très actif sur les réseaux ( X, INSTAGRAM,… ). pour attaquer la Taxe Zucman : «Une mesure totalement contraire aux intérêts de la France», considère Nicolas Dufourcq

– qui devrait d’ailleurs se soumettre à l’obligation de réserve que ses fonctions imposent ? –

affirme toutefois, que la dérive de la dette publique met en péril l’économie française et exige un sursaut collectif, au-delà des querelles politiques. ( Ce qui ne semble pas être la conviction de Macron ) . Pourquoi n’a t il pas alerté ces dernières années devant la formidable accélération des dépenses publiques et de la dette ?

Dans on ouvrage, Nicolas Dufourcq raconte comment les pouvoirs successifs, de Giscard à Macron, ont mécaniquement fabriqué les 3500 milliards d’euros de la dette actuelle, dont les deux tiers financent des prestations sociales »

Il relativise ainsi la responsabilité de Macron qui est sans mesure pourtant comparée à celle de ses prédécesseurs. MACRON qui l’avait débauché.

LA RESPONSABILITÉ D’UN GROUPE PUBLIC N’ENTRAÎNE-T- ELLE PAS L’OBLIGATION DE RÉSERVE ?

La Banque publique d’investissement est un groupe public au service du financement et du développement des entreprises, agissant en appui des politiques publiques conduites par l’Etat et conduites par les régions.

Décret du 19 avril 2021 portant approbation des statuts de la société …

4. L’HISTORIQUE DE LA DETTE FRANÇAISE A DÉJÀ ÉTÉ FAIT BRILLAMMENT PAR Philippine Robert et publié par LE POINT le 25 janvier 2024

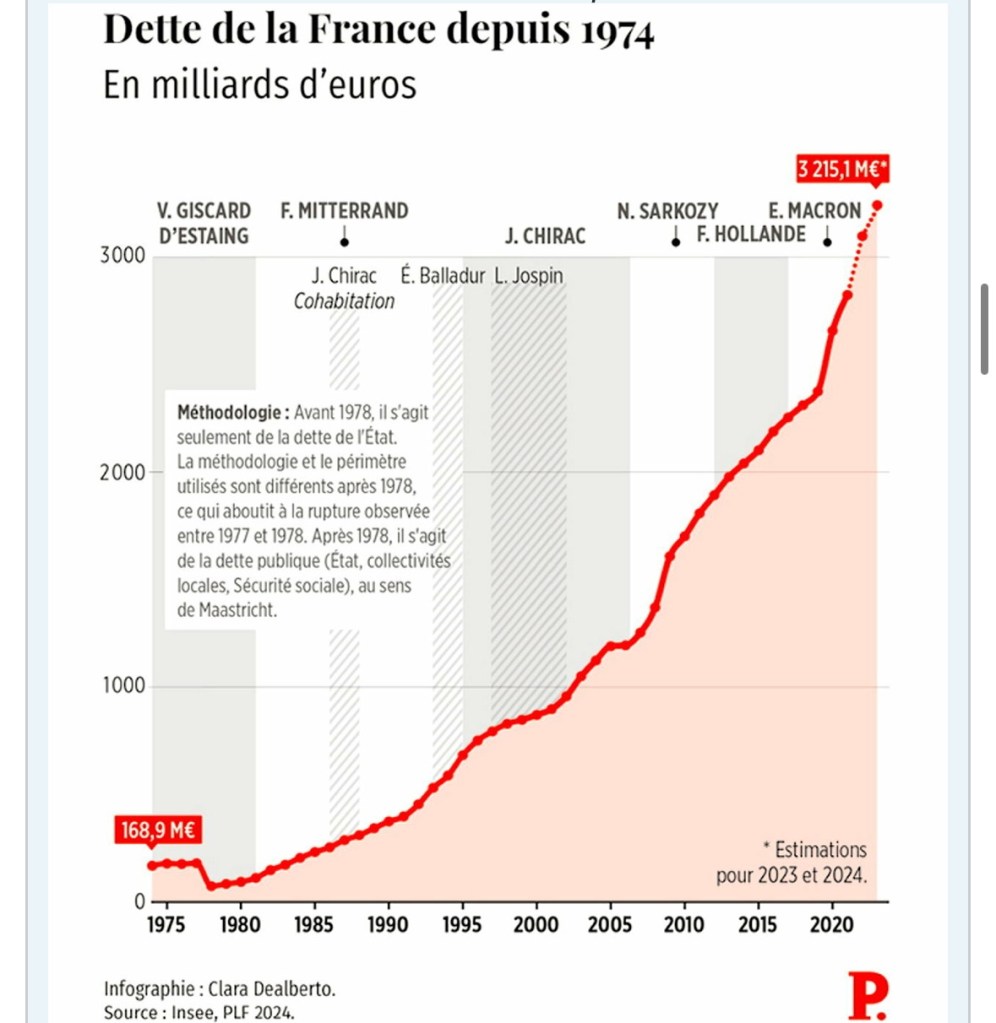

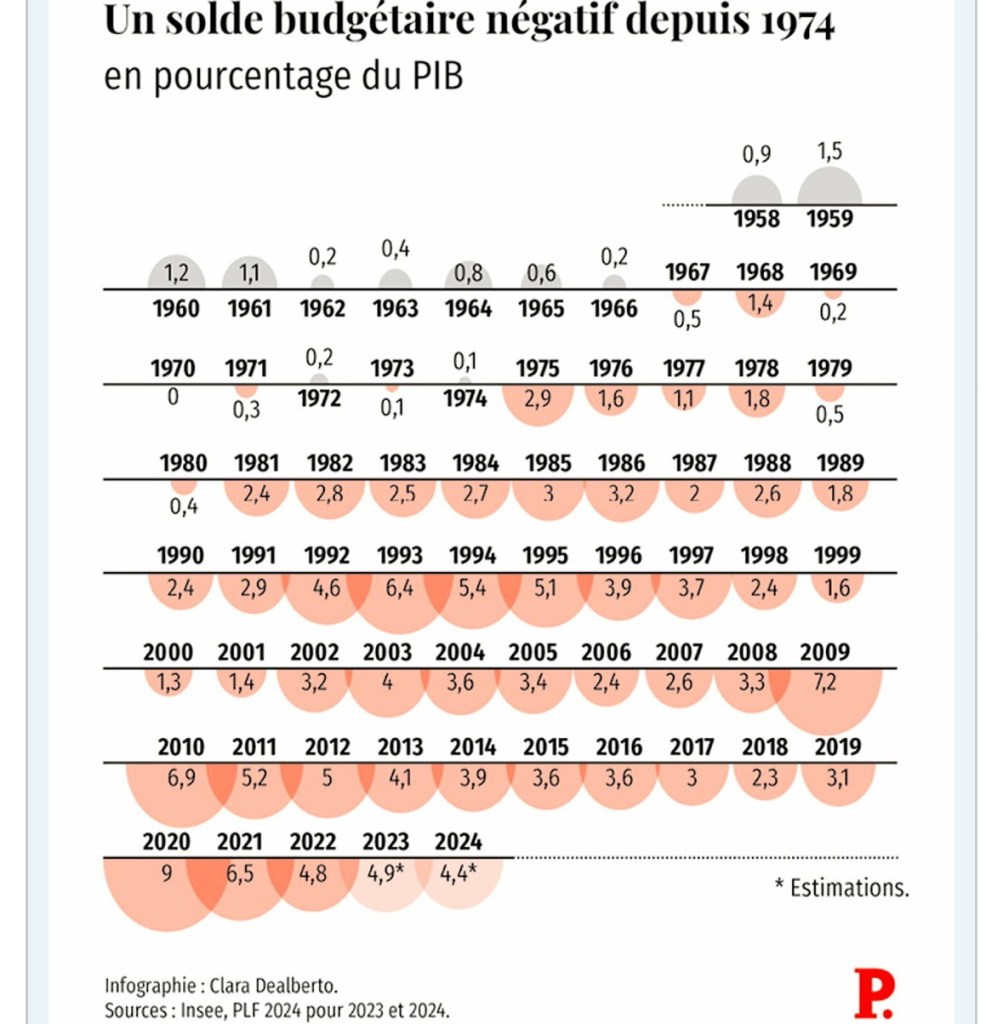

« Le roman noir de la dette » en est le titre. Cet article reproduit ci contre a reçu prix du meilleur article financier 2024, catégorie « jeunes journalistes ».

Chacun des mandats présidentiels est analysé et ce sont MITTERRAND ET MACRON qui portent les plus grandes responsabilités.

Les sous titres relatifs aux présidents :

Giscard ou la première glissade (malgré Barre)

Mitterrand, le tournant de la folie dépensière

Chirac tape dans la cagnotte

Sarkozy, le président de la dégradation

Hollande, la grande addiction

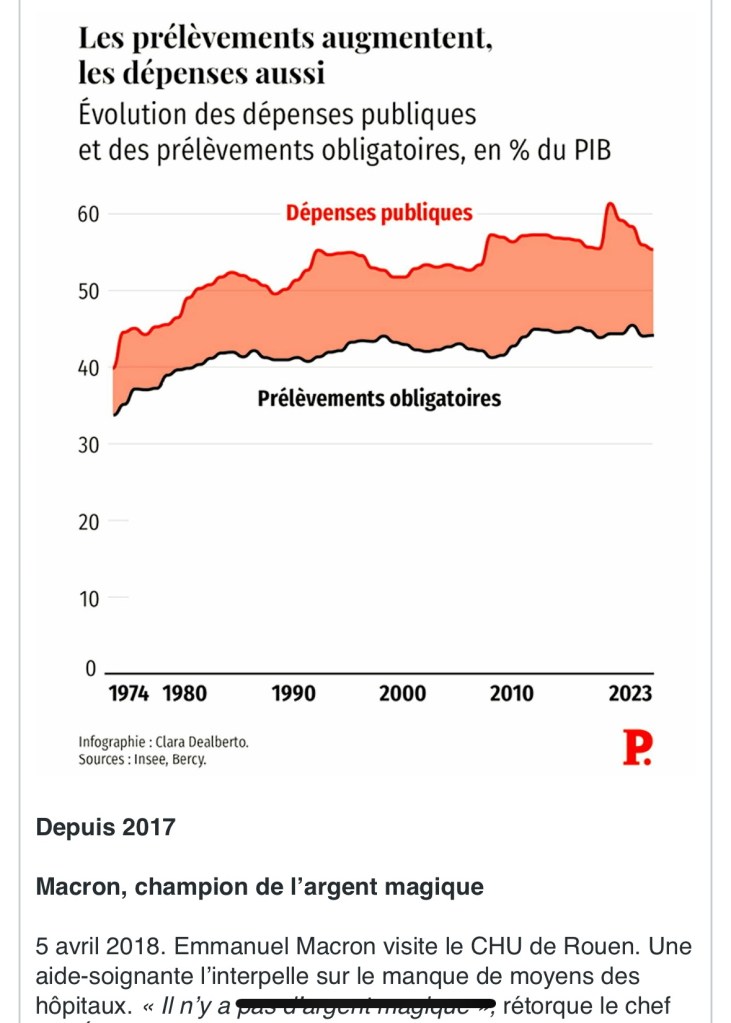

Macron, champion de l’argent magique

Dufourcq semble toutefois s’efforcer de relativiser la responsabilité de Macron.

5. Tribune – Budget 2026 : « Il n’y a guère de sens à isoler la part “sociale” du déficit public, car celle-ci est artificiellement créée par l’Etat »

Rémi Jeannin Economiste Arnaud Pautet Historien LE MONDE 15 11 25

La « dette sociale » de la France, telle qu’est est mise en scène par le directeur général de la Banque publique d’investissement, Nicolas Dufourcq, est un récit trompeur, avertissent, dans une tribune au « Monde », l’économiste Rémi Jeannin et l’historien Arnaud Pautet.

Avec son livre La Dette sociale de la France. 1974-2024 (éd. Odile Jacob, 544 pages, 28,90 euros) Nicolas Dufourcq, le patron de la Banque publique d’investissement (BPI), installe dans le débat public l’idée selon laquelle « sur les 3 500 milliards d’euros [de dette publique] d’aujourd’hui, 2 000 milliards (…) sont des prestations sociales versées depuis quarante ans à crédit ». Jusqu’alors, cette estimation est prise pour argent comptant, sans contradiction, lors des nombreuses interventions médiatiques de l’auteur, y compris dans Le Monde. Infondée, elle détourne notre attention des causes réelles du problème de financement du modèle social français.

Lire aussi | « La règle d’or de l’équilibre des finances sociales, mise en place en 1945, a été oubliée »

Son ouvrage a pourtant un double intérêt. A l’historien, il offre un regard documenté sur le demi-siècle de vie politique qui s’est écoulé, enrichi de témoignages d’acteurs. Au citoyen, il soumet une question légitime : quelle part de la dette publique peut-on attribuer à l’augmentation des dépenses sociales non financées par les prélèvements obligatoires ?

Cependant, sa méthodologie se révèle hasardeuse : les dépenses publiques, depuis les années 1980, se sont élevées à 38 000 milliards d’euros ; 58 % (22 200 milliards) sont des dépenses sociales ; donc 58 % des 3 500 milliards de dette sont une « dette de prestations ». Première erreur : tout économiste sait que les dépenses sociales et les dépenses publiques totales ne peuvent pas être additionnées sans être ajustées de l’inflation. Or, selon l’Insee, 1 euro de 2024 a le même pouvoir d’achat qu’aurait eu… 0,31 euro de 1980 !

Manipulation de la tuyauterie budgétaire

Deuxième erreur : imputer automatiquement les 58 % au stock de la dette publique actuelle. Assimiler la part des dépenses sociales dans les dépenses publiques à la part de la supposée « dette sociale » dans la dette totale revient à admettre que la même proportion des dépenses sociales et de l’ensemble des dépenses publiques est financée à crédit. Or, les dépenses sociales ont en majorité des recettes propres (cotisations sociales, CSG, CRDS, TVA). Enfin, les dépenses sociales soutiennent la consommation, la cohésion sociale, participent à la croissance et génèrent un surplus fiscal qui limite le recours à l’endettement. On ne peut pas, par conséquent, estimer les pertes sans retrancher ..,

…/..,

6. 1974-2024. Le roman noir de la dette : de la glissade de Giscard à la cagnotte de Chirac

« Le roman noir de la dette », prix du meilleur article financier 2024, catégorie « jeunes journalistes ».

Par Philippine Robert LE POINT 25 janvier 2024

Les jours heureux.

Valéry Giscard d’Estaing et son Premier ministre, Jacques Chirac, à l’Élysée, en juin 1974. Au centre, le ministre de l’Économie, Jean-Pierre Fourcade.En 1974, Simone Veil prononçait son discours pour le droit à l’avortement, l’ORTF était démantelé, le GIGN créé et l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle inauguré. Des instantanés qui semblent appartenir à un passé lointain. Tout comme la photographie de notre équilibre financier.

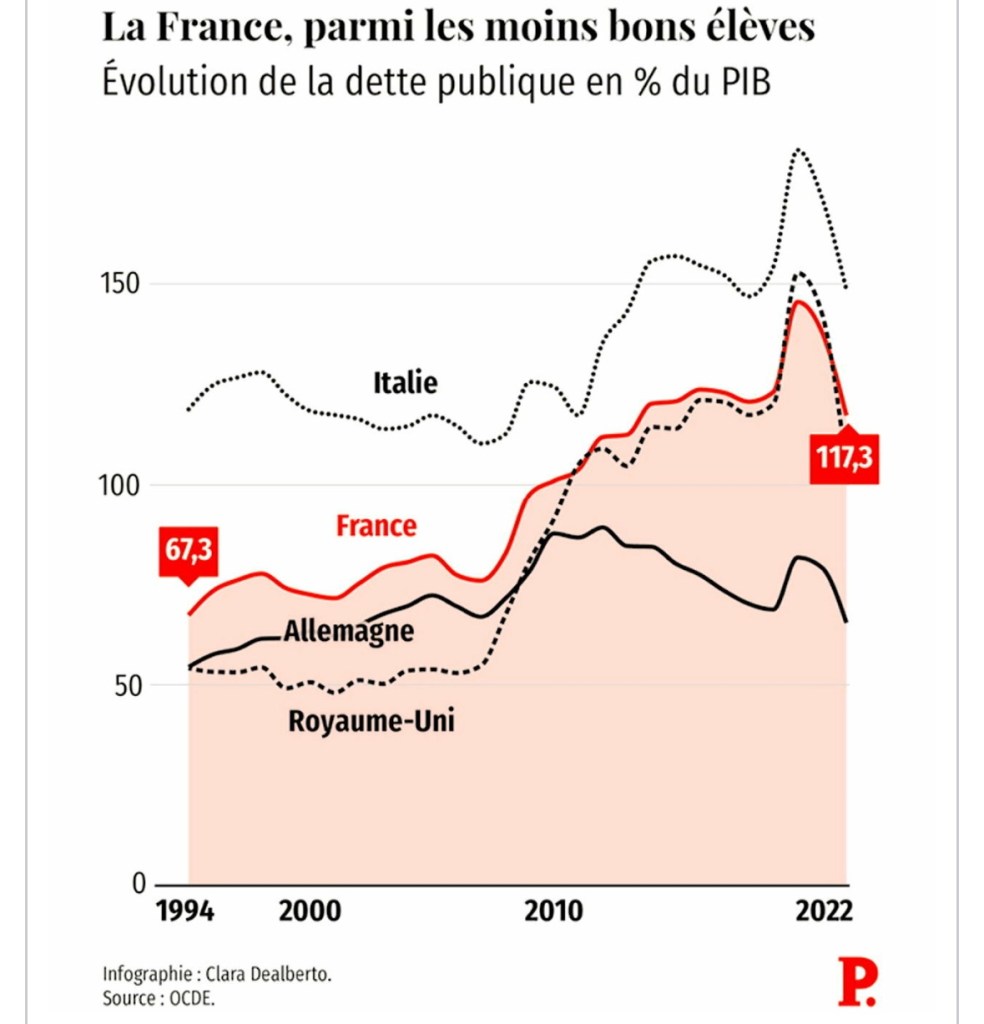

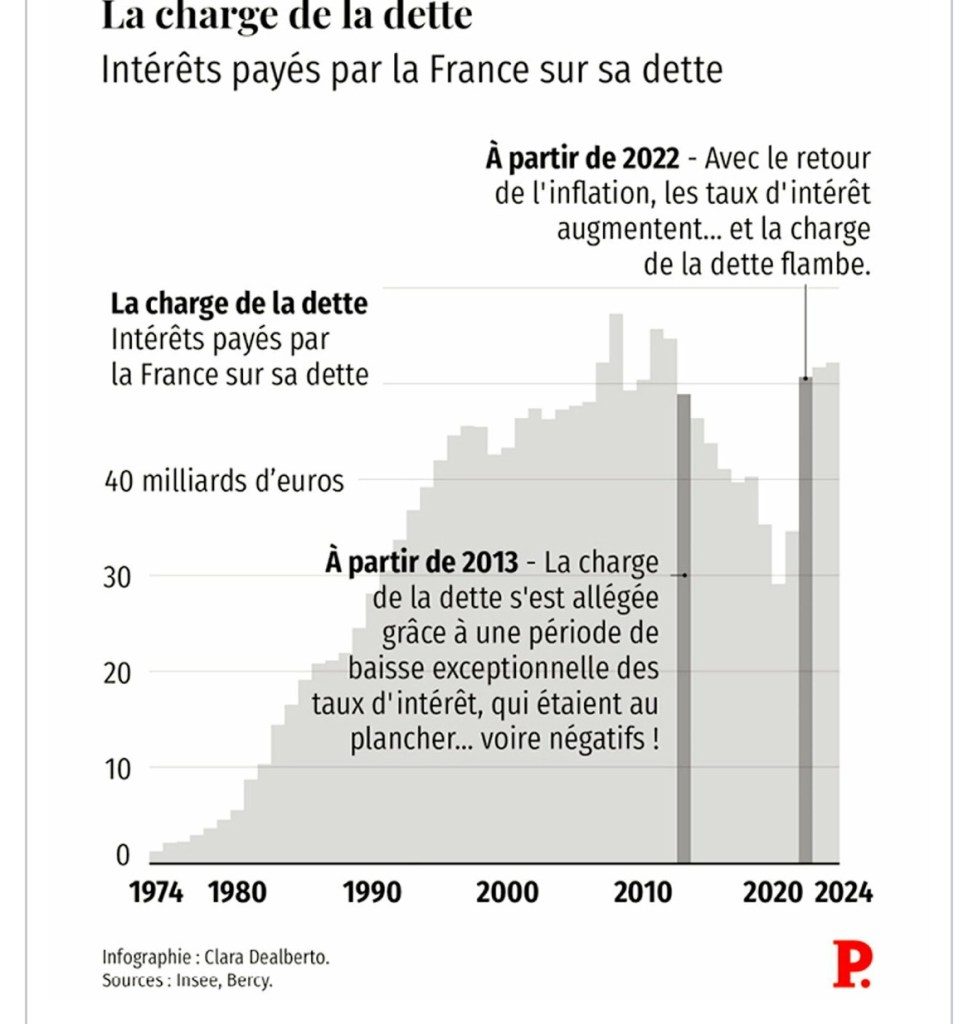

L’État présentait alors pour la dernière fois un budget en excédent. Depuis, cinquante ans se sont écoulés et la France est constamment dans le rouge. Triste anniversaire ! Pierre Moscovici, ancien ministre de l’Économie de François Hollande, aujourd’hui président de la Cour des comptes, résume d’un air grave, dans son bureau de la rue Cambon, cette histoire : « D’abord, l’action publique est ralentie. Puis elle est paralysée. Enfin, elle est étranglée. » Avec plus de 3 000 milliards d’euros de dette et des taux d’intérêt qui grimpent, nous approchons dangereusement du dernier acte. La France aura bien du mal à préparer l’avenir : d’ici à 2027, la charge de la dette va devenir le premier poste de dépenses de l’État !

En cause, une croissance qui s’est peu à peu essoufflée, tandis que la demande de services publics a crû. Des gouvernements qui ont laissé le pays vivre au-dessus de ses moyens. Des crises successives qui ont fait monter notre endettement. Une politique monétaire qui a produit une anomalie économique avec des taux d’intérêt au plancher, puis négatifs. C’est cette histoire que Le Point vous raconte aujourd’hui.

Chères promesses. Manifestation pour la retraite à 60 ans en 1975, à Paris. Dès son élection en 1981, François Mitterrand passe à l’acte. Et plombe l’ardoise de l’État.

1974-1981

Giscard ou la première glissade (malgré Barre)

4 septembre 1975. Sur l’écran de télé de millions de Français, le visage de Valéry Giscard d’Estaing, longiligne et sévère, apparaît. « Nous traversons la plus grande secousse que l’économie mondiale ait connue en temps de paix depuis quarante-cinq ans », soutient-il. Avant d’égrener les mesures destinées à doper une économie étranglée par le choc pétrolier de 1973 et le quadruplement du prix de l’or noir : aide de 250 francs par enfant, hausse de l’allocation de rentrée, lancement du TGV Paris-Lyon, aide aux entreprises, etc. La France applaudit ce grand plan de relance de 30 milliards de francs…

Mais pas la Rue de Rivoli, où siège à l’époque le ministère des Finances. À sa tête, le ministre Jean-Pierre Fourcade a bien tenté de résister. Las ! Le plan Chirac est adopté. Un échec. L’investissement ne redécolle pas. La consommation repart, mais au détriment du solde commercial, qui se dégrade. La hausse du chômage se poursuit. Et, malgré les efforts du nouveau Premier ministre, le rigoureux Raymond Barre, la dette publique atteint 21 % du PIB en 1980, contre 14,5 % en 1974. Le jeune et fringant VGE pouvait-il l’imaginer en arrivant à l’Élysée en mai 1974 ? Sûrement pas.

L’ex-ministre de l’Économie ne sait pas encore qu’il sera le président de la fin des Trente Glorieuses. Mais l’envolée du baril va peu à peu faire basculer l’économie dans la stagflation. Les recettes fiscales baissent, les dépenses sociales explosent, ménages et entreprises sont étranglés… Autre origine de la spirale de la dette : l’effondrement en 1971 du système de Bretton Woods, l’ordre monétaire mis en place après la Seconde Guerre mondiale. Jacques de Larosière, à l’époque directeur du Trésor, se souvient : « Il n’était alors plus nécessaire de tenir notre parité avec le dollar : une des limites à l’endettement avait soudainement disparu. »

1981-1995

Mitterrand, le tournant de la folie dépensière

22 décembre 1982. C’est un voyage dont Jacques Delors, le ministre de l’Économie de François Mitterrand, se serait bien passé, mais il y a péril en la demeure : la France manque de dollars et les prêteurs ne se bousculent pas au portillon. Il n’y en a d’ailleurs qu’un seul : l’Arabie saoudite. Depuis la rentrée, le Trésor négocie avec Riyad pour obtenir un prêt.

L’affaire est conclue avant Noël, après une visite en catimini de Delors… Ouf ! La nouvelle semble bonne, mais le Trésor avertit : elle n’est « pas sans risque majeur pour notre indépendance ». Comme nous le rapporte Jean Peyrelevade, à l’époque directeur adjoint du cabinet du Premier ministre, Pierre Mauroy : « Cet événement a sans doute contribué à convaincre Mitterrand de la nécessité d’un changement de cap. »Lors de la campagne présidentielle, Mitterrand a promis une relance de grande ampleur. Dès son élection en 1981, il tient parole : embauche de 55 000 fonctionnaires, retraite à 60 ans au lieu de 65 ans, augmentation du minimum vieillesse, des allocations sociales et familiales, nationalisations… L’État injecte près de 10 milliards de francs (plus de 1 % du PIB) dans l’économie. Le conte de fées se transforme en cauchemar. L’inflation s’emballe, le déficit commercial se creuse, le franc est attaqué, les capitaux fuient. Le gouvernement doit dévaluer. Une débâcle… Nos finances publiques accusent le coup. De 0,4 % en 1980, le déficit passe à presque 3 % en 1982, et la dette bondit de 21 à 25 % du PIB. Un coup de frein est donné avec le « tournant de la rigueur » en 1983… Mais l’effet boule de neige se fait encore sentir pendant quelque temps.

L’arrivée de la droite – et ses baisses d’impôts massives – lors de l’épisode de cohabitation entre 1986 et 1988 ne permet pas de redresser la barre. En 1988, année de la réélection de Mitterrand, la dette atteint désormais les 33 % du PIB. Cela n’empêche pas le gouvernement Rocard de créer le RMI (revenu minimum d’insertion). Au début des années 1990, une nouvelle crise se déclenche avec l’explosion d’une bulle immobilière et la première guerre du Golfe. En 1993, le déficit dépasse les 6 %. Et la dette poursuit sa lente dérive jusqu’à atteindre les 56 % du PIB en 1995. Ni la gauche ni la droite, qui profite d’une nouvelle cohabitation pour mettre en place des baisses de charges, ne proposent de remède à ce mal chronique. Il faut dire que le paysage a changé : les taux d’intérêt sont sur une pente descendante. Emprunter coûte de moins en moins cher. Désormais, l’État se finance sur les marchés financiers et nos bons du Trésor trouvent preneurs aux quatre coins du monde.

Une évolution qui nous place sous la surveillance des investisseurs internationaux. À la fin du second septennat, le rythme de progression de la dette est tel qu’il pourrait bientôt dépasser les 60 %… la limite instaurée par le traité de Maastricht pour entrer dans la zone euro. « Au lendemain de l’élection de Jacques Chirac, sauf mesures draconiennes, nous n’étions pas certains de pouvoir inverser cette dynamique mettant en cause notre engagement à respecter ces critères », se remémore Jean Arthuis, ministre des Finances entre 1995 et 1997.

1995-2007

Chirac tape dans la cagnotte

14 juillet 1999. Avec la cohabitation née de la dissolution ratée de 1997, Jacques Chirac est devenu un chef de l’État impuissant. Mais il peut encore mettre des bâtons dans les roues du gouvernement socialiste de Lionel Jospin.

Dans les jardins de l’Élysée, il lâche une petite bombe face à Élise Lucet, Patrick Poivre d’Arvor et Claude Sérillon : « Nous avons depuis deux ans une croissance qui fait que nous avons énormément d’argent dans les caisses. Il faut tout le talent du ministère des Finances pour masquer le phénomène. Il faut rendre aux Français une part de ce qu’on leur a pris. » Voilà comment est née la polémique de la « cagnotte fiscale », ce caillou dans la chaussure des socialistes… Il est vrai que le Premier ministre, Lionel Jospin, a de la chance : il bénéficie d’une croissance miraculeuse. En 1998, l’augmentation du PIB dépasse les 3 %. En 2000, elle frôle même les 4 % ! Personne ne s’y attendait et il pleut des recettes fiscales à n’en plus finir. Grâce à cette manne, la France peut faire son entrée dans l’euro en 1999.

Prudemment, le gouvernement socialiste, avec Dominique Strauss-Kahn à la manœuvre à Bercy, veut jouer les fourmis. C’était compter sans la rouerie chiraquienne. Sous la pression de l’opposition et des Français, Jospin finit par redistribuer les 50 milliards de francs de la cagnotte à travers des baisses d’impôts et des augmentations de dépenses.

L’alerte de Pébereau

En 2005, Thierry Breton commande à Michel Pébereau, PDG de la BNP, un rapport sur la dette. L’ancien haut fonctionnaire s’entoure de profils de gauche comme de droite : l’ex-directeur général du FMI Michel Camdessus, la syndicaliste Nicole Notat, le futur président de la Cour des comptes Didier Migaud, le futur secrétaire général de Nicolas Sarkozy à l’Élysée, Xavier Musca… Deux à trois fois par mois, ils planchent pendant quatre heures. « Nous leur avions demandé de faire en sorte que ce rapport soit compréhensible du grand public », raconte Michel Pébereau. Leur conclusion est sans appel : si la tendance se poursuit, la dette atteindra les 200 % du PIB en 2030…

Malgré cette croissance inattendue, pas de retour aux excédents budgétaires, donc. Et, si le ratio de la dette sur le PIB diminue légèrement, c’est pour mieux repartir après.

Car l’euphorie ne dure pas. Au tournant des années 2000, la croissance s’essouffle. Le passage de trente-neuf à trente-cinq heures de travail hebdomadaire plombe la compétitivité des entreprises, et les baisses de charges accordées en contrepartie pèsent sur nos finances publiques.

Jacques Chirac est réélu en 2002. « Cette élection avait été délicate, avec un concours de promesses extrêmement coûteuses, qui nous font repasser rapidement au-dessus des 3 % et entrer dans une phase de laxisme », se souvient Alain Lambert, ministre délégué au Budget entre 2002 et 2004. Dès 2002, la France franchit la barre fatidique des 3 % de déficit et celle des 60 % de dette. Bruxelles râle ? Peu importe ! La France et l’Allemagne décident de concert de s’asseoir sur les critères du Pacte de stabilité…

Après cela, qui pourra en vouloir aux pays dits du Sud d’avoir fait de même ? Mais, à la différence de nos voisins d’outre-Rhin, qui engagent alors des réformes d’ampleur pour retrouver de la compétitivité et de l’oxygène budgétaire, la France s’enlise.

La sonnette d’alarme est tirée en 2005 par Thierry Breton. Lunettes sur le bout du nez et chevelure en bataille, le ministre de l’Économie présente son plan de redressement et de croissance pour le pays. Et prévient : « La France vit au-dessus de ses moyens ! » Il se retrouve contraint de défendre, quelques mois plus tard, un budget en déficit, même si, fait rarissime, la dette, rapportée au PIB, se réduit.

Coup d’arrêt.

2007-2012

Sarkozy, le président de la dégradation

13 janvier 2012. Un vendredi noir. Nicolas Sarkozy est président de la République, François Baroin ministre de l’Économie et des Finances. Il est 10 h 30, un SMS s’affiche sur le téléphone de Baroin. Ramon Fernandez, le directeur du Trésor, lui demande de le rappeler de toute urgence. L’agence de notation Standard & Poor’s s’apprête à dégrader la note de la France de AAA à AA +.

Ce n’est pas totalement une surprise… Avec la crise des subprimes, ce krach financier lié à des prêts hypothécaires américains et qui a contaminé le monde, notre déficit s’est considérablement creusé (dépassant les 7 % en 2009) et notre dette s’approche des 90 % du PIB. Sur le Vieux Continent, la tempête venue d’outre-Atlantique en a entraîné une autre dans son sillage. Depuis de longs mois, la zone euro est prise au piège d’une crise de la dette souveraine qui menace les pays périphériques et la pérennité de l’union monétaire. Les investisseurs doutent. Faut-il continuer à prêter à ces États trop dépensiers ? Les taux d’intérêt se tendent et la dette augmente d’autant. Un cercle vicieux…« Le moment a été désagréable, mais la dégradation de la France avait déjà été intégrée par le marché, et nous l’avions accompagnée en documentant par exemple nos mesures d’économie », se souvient Baroin. Les investisseurs ont continué à prêter à Paris et, un an plus tard, la France s’endettait même à un coût bien inférieur ! Cet épisode a néanmoins marqué notre sortie du club des pays les plus solides. Il serait trop facile de tout mettre sur le dos de la crise : la France a payé en 2012 le résultat de quatre décennies de mauvaise gestion, et Nicolas Sarkozy ne s’est pas démarqué de ses prédécesseurs par une utilisation précautionneuse des deniers publics. Il s’est certes choisi un Premier ministre incarnant la rigueur, François Fillon, et a confié à Éric Woerth, ministre du Budget entre 2007 et 2010, la difficile tâche de lancer la RGPP, la révision générale des politiques publiques, destinée à réduire les dépenses. « La crise a mis un coup d’arrêt à cette réforme de l’État, il fallait une sacrée énergie pour la mener : demander de faire des efforts ne suscite jamais de l’enthousiasme, et de nombreux collègues freinaient des quatre fers », se souvient, l’œil malicieux, Éric Woerth, le désormais questeur de l’Assemblée nationale, dans son bureau de la rue de l’Université. Mais, au début de son mandat, Sarkozy a surtout été le président des baisses d’impôt, avec sa loi Tepa (défiscalisation des heures supplémentaires, allègement de la fiscalité sur les successions, etc.). Tout en annonçant à nos partenaires européens qu’il faudrait attendre un peu avant le retour à l’équilibre. « Sa stratégie était d’augmenter la croissance plutôt que de réduire les dépenses », analyse l’un de ses ex-conseillers. Raté !

2012-2017

Hollande, la grande addiction

20 août 2013. Ce matin-là, Pierre Moscovici, ministre de l’Économie et des Finances, fait sa rentrée médiatique sur France Inter. Pendant ses vacances, il n’a entendu parler que de cela : les Français en ont marre de payer toujours plus d’impôts ! Il faut dire que le président Hollande a usé de l’arme fiscale (hausse de l’impôt sur le revenu, sur le patrimoine, des cotisations sociales…) pendant la première année de son mandat pour combler un déficit qui atteignait encore les 5 % en 2012… Et voilà que certains ministres veulent encore appuyer sur la gâchette ! Alors, le locataire de Bercy lance un nouveau concept : « Je suis très sensible à ce ras-le-bol fiscal que je ressens de la part de nos concitoyens, qu’ils soient des ménages, des consommateurs ou des entreprises. » En sortant du studio, il sait qu’il a franchi la ligne jaune… Quelques mois plus tard, il est remplacé par Michel Sapin aux Finances et par Arnaud Montebourg à l’Économie.Mais sa sortie n’aura pas été vaine : le gouvernement Valls finit par lancer un plan de baisse des dépenses de 50 milliards d’euros entre 2015 et 2017 ! Le déficit se résorbe. En 2017, si le président Macron peut se vanter d’avoir atteint les 3 %, une première depuis dix ans, c’est grâce aux efforts de son prédécesseur. Mais hélas, ce n’est pas suffisant pour empêcher la dette de continuer à gonfler et de dépasser la barre symbolique des 2 000 milliards d’euros. Entre 2012 et 2017, elle bondit de 90 à 98 % du PIB. Y aurait-il une fatalité en la matière ? Non, mais une nouvelle occasion ratée. Si le début du quinquennat Hollande a été difficile (croissance en berne, chômage élevé), le président socialiste a bénéficié ensuite d’un « alignement des planètes » (chute du prix du pétrole, dépréciation de l’euro) bénéfique pour l’économie et le redressement des comptes publics… Avec une mention spéciale pour le niveau historiquement bas des taux d’intérêt, provoqué par la politique monétaire ultra-expansionniste de la Banque centrale européenne. Une baguette magique, comme l’explique aujourd’hui Sapin : « C’était un phénomène incroyable : la dette augmentait et pourtant la charge de celle-ci diminuait grâce à la baisse des taux d’intérêt. Nous étions tous drogués à l’argent pas cher, même ceux qui nous disaient auparavant qu’il fallait se désendetter. » Un effet addictif…

Depuis 2017

Macron, champion de l’argent magique

5 avril 2018. Emmanuel Macron visite le CHU de Rouen. Une aide-soignante l’interpelle sur le manque de moyens des hôpitaux. « Il n’y a pas d’argent magique », rétorque le chef de l’État. Une scène qui semble appartenir à un autre monde. À l’époque, le président du « en même temps » fait de la bonne gestion des deniers publics son cheval de bataille et bénéficie d’une conjoncture favorable. Cette année-là, le déficit reflue même jusqu’à 2,3 % du PIB, son plus bas niveau depuis 2001, et la France sort de la procédure pour déficit excessif ouverte par la Commission européenne en 2009. Mais, encore une fois, les bonnes résolutions vont être rapidement oubliées. La crise des Gilets jaunes en 2018 et la pandémie en 2020 auront comme effet l’ouverture des robinets budgétaires avec la doctrine du « quoi qu’il en coûte » pour maintenir l’économie à flot. Le déficit atteint les 9 % du PIB et la dette frôle les 115 % du PIB en 2020. Suivront en 2022 les aides massives destinées à contrer la hausse des prix de l’énergie liées à la guerre en Ukraine. Il semble que Macron ait finalement trouvé de l’argent magique… Jusqu’au dur retour à la réalité : l’inflation et la politique monétaire désormais restrictive de la BCE tendent les taux d’intérêt. L’an dernier, Paris a emprunté en moyenne à 3,15 %, avec un déficit légèrement sous la barre des 5 % et une dette de plus de 3 000 milliards (111,7 % du PIB au troisième trimestre). La France est à nouveau dans le viseur de Bruxelles, car elle tarde à réduire son déficit. Et l’agence Fitch a dégradé la note de la France au printemps. Pour 2024, les économies annoncées paraissent conséquentes mais elles proviennent surtout de la fin des dispositifs mis en place pour répondre à la crise énergétique. En 2025, les efforts devront donc être massifs vu l’objectif du gouvernement : ramener le déficit à 3 % du PIB en 2027. « Il faut revenir à un mode normal de gestion des finances publiques : le problème, c’est qu’après ces années d’ouverture du robinet budgétaire, tout le monde exige de nouveaux droits, de nouveaux services publics, donc les ministres ne cessent de demander toujours plus », soupire-t-on à Bercy. Ce chapitre ne sera probablement pas le dernier de notre terrible histoire de la dette §Protection. Pour soutenir l’économie pendant la crise sanitaire, Emmanuel Macron ouvre grand le carnet de chèques et met l’économie sous perfusion.12 milliards d’euros

C’est le montant des économies que le gouvernement va devoir trouver pour le budget 2025. Afin d’atteindre cet objectif ambitieux, l’exécutif veut s’appuyer à nouveau sur l’outil de la revue des dépenses publiques.

Les aides aux entreprises (environ 110 milliards d’euros par an), mais aussi les dispositifs médicaux (fauteuils roulants, pansements, IRM, etc.), qui coûtent 16 milliards à la Sécurité sociale chaque année, sont d’ores et déjà dans le viseur.

7. Article – Nicolas Dufourcq, l’ambitieux et singulier patron de Bpifrance

En un septennat, cet énarque fan de musique électro a bâti une banque publique unique au monde. Une montée en puissance qui crée quelques tensions dans le milieu du capital-risque français.

GILLES FONTAINE. 11 DÉCEMBRE 2019 Challenges

Au rythme de la musique électro crachée par les haut-parleurs, Nicolas Dufourcq se balance tout en conversant avec ses invités. Le patron de Bpifrance ne boude pas son plaisir. La cinquième édition du Big, le grand rendez-vous annuel de la banque, est un succès : en une journée, ce jeudi 10 octobre, la banque publique d’investissement a ressemblé plus de 52 000 participants dans la vaste enceinte de l’AccorHotels Arena, à Paris. Parmi les intervenants, un président de la République et six ministres. Le maître de cérémonie confie qu’il a été obligé de dire non à d’autres membres du gouvernement.

Démarché par Macron

Le monde bigarré des start-up, il y est entré sur le tard. Et un peu par hasard, le 11 octobre 2012 à 1 heure du matin via un coup de fil d’Emmanuel Macron, alors secrétaire général adjoint de l’Elysée. Nicolas Dufourcq revenait d’un concert de musique électro, au Centre Pompidou. La musique est sa grande passion avouée. Avec Laurent Bayle, le président de la Philharmonie de Paris, il a lancé le projet Démos, qui finance la création d’orchestres d’enfants dans les quartiers difficiles. Ce fils de hauts fonctionnaires est un peu musicien : il a joué de la clarinette pendant une douzaine d’années et possède une impressionnante collection de violons et de violoncelles, mais rien ne surpasse son amour pour la musique électro.

Au bout du fil, donc, Emmanuel Macron. Il ne l’a pas dérangé au milieu de la nuit pour lui parler musique. Mais pour lui proposer un job : la France a besoin d’une banque pour financer l’innovation et les entrepreneurs. Le projet est de fusionner plusieurs structures existantes – Oseo, CDC Entreprises, FSI… – et de construire un établissement qui soit en harmonie avec les régions. Il lui donne quelques jours pour réfléchir.

Sa connaissance de l’entrepreneuriat remonte à ses études à HEC et à ses fonctions d’administrateur indépendant de PriceMinister, champion français de l’e-commerce créé en 2000. Son cofondateur, Olivier Mathiot, se souvient avec un brin d’amusement de l’arrivée, parmi les barbus en jeans et tee-shirt, du monsieur « très intimidant », énarque en costume-cravate, toujours rasé de près. « Avec lui, nous sommes passés dans l’ère du sérieux et du reporting, il nous a beaucoup aidés à nous structurer et nous a ouvert son réseau. » La proposition de l’Elysée l’emmène dans une autre dimension, celle du financement des entreprises en croissance et des ETI de province. « Je me suis vite aperçu que c’était un projet compliqué avec beaucoup d’acteurs et une probabilité d’échec importante, mais aussi des perspectives lumineuses », se souvient-il.

Besoin de s’isoler

Pour l’ambitieux inspecteur des finances, il s’agit aussi de saisir une opportunité unique de devenir enfin numéro un. Depuis neuf ans à Capgemini, l’homme ronge son frein. Directeur financier du groupe de conseil, devenu numéro deux au côté de Paul Hermelin, il s’est pris de passion pour l’opérationnel. « Il a adoré travailler avec des équipes basées aux quatre coins du globe, et avec l’Inde en particulier, raconte Paul Hermelin. Il a sympathisé avec le patron de la filiale indienne, qui était un brahmane, et s’est passionné pour la spiritualité hindoue. » Il y a les bilans financiers, mais aussi les retraites, la marche dans le désert. « Le personnage est attachant, singulier et puissant. C’est un homme de conviction, secret et parfois solitaire. En public, il lui arrive de s’isoler pour écouter de la musique ou lire un livre », observe Philippe Grangeon, ancien directeur de la communication de Capgemini, devenu conseiller spécial à l’Elysée. L’homme peut s’ébrouer durant des heures sur une piste de danse aux rythmes électro, mais il apprécie aussi le calme, qu’il retrouve dans sa Bretagne où il se retire pour décompresser, bouquiner, se balader en mer sur son kayak. Pour trouver la maison de ses rêves, à Buguélès, dans les Côtes-d’Armor, il a procédé à sa manière, bien particulière : des heures passées sur Google Earth pour détecter le coin le plus reculé, le moins construit, le moins bien desservi par les grands axes routiers. Puis la visite de terrain.

A Capgemini, Nicolas Dufourcq était dans l’agitation permanente. Il a participé à la spectaculaire montée en puissance de la délocalisation des plateformes : en quelques années, les effectifs indiens sont passés de 1 000 à 80 000 personnes. L’occasion de se rendre sur place au moins une fois par trimestre. Mais l’aventure tourne à l’aigre. « Nicolas Dufourcq a ce côté très direct, très fédérateur par rapport à Paul Hermelin, qui garde ses cartes près de la poitrine, et une forme de concurrence s’est installée entre eux », se souvient un ancien cadre de Capgemini. Agaçant ce Dufourcq, fonceur qui aime griller les étapes. « Il peut donner l’impression de tout savoir sur un sujet et paraître impatient, cela s’explique par le fait que c’est un homme engagé », tempère Paul-François Fournier, numéro deux de Bpifrance. « Pour lui, c’est business first et politique ensuite », complète Jean-David Chamboredon, le patron du fonds Isai.

Côté rugueux et abrasif

D’autres ont un avis plus tranché sur le personnage. Notamment au sein du conseil d’administration d’Orange, dont il fait partie en tant que représentant de Bpifrance, actionnaire du groupe. Il connaît la maison : il y a fait ses classes entre 1994 et 2002, bouclant l’épineux dossier de la réforme des retraites du personnel et participant à la création de Wanadoo, la filiale regroupant les activités numériques. Au sein du conseil, certains le soupçonnent d’avoir manœuvré pour tenter de s’emparer du siège de Stéphane Richard, le PDG de l’opérateur, en profitant de ses déboires judiciaires dans l’affaire Tapie. Nicolas Dufourcq s’en est défendu. Mais c’est aussi son comportement qui est pointé du doigt. « Il possède une connaissance profonde du secteur, mais il entretient un mauvais climat dans les réunions du conseil d’administration, confie l’un de ses membres. Il s’exprime de façon rugueuse et abrasive et a une façon désagréable et irrespectueuse de poser ses questions vis-à-vis du management. » Et certains se sont chargés de le lui dire.

En mai 2002, à l’assemblée générale de Wanadoo, dont il est alors PDG. Il a participé à la création de la filiale de France Télécom.

Les relations entre le patron de Bpifrance et le management d’Orange se sont apparemment améliorées depuis la relaxe de Stéphane Richard, l’été dernier. Les deux hommes ont même récemment déjeuné ensemble, pour la première fois depuis des années, dans un « climat amical ». Ce tempérament rugueux est aussi une force. Il lui a été utile dans des situations périlleuses, notamment lors de son arrivée à la direction de Bpifrance, début 2013.

Conflit avec Ségolène Royal

Un matin de janvier, il apprend en écoutant Europe 1 l’arrivée de Ségolène Royal à la vice-présidence de la banque. Entre les deux, la relation s’est aussitôt dégradée. Deux visions opposées de l’industrie et du rôle de l’Etat. Lui se voit comme un jardinier et cite les thèses d’Edmund Phelps, le Prix Nobel d’économie, avec lequel il a dîné un soir d’avril 2017 chez l’éditrice Odile Jacob. Pour Nicolas Dufourcq, « l’Etat a un rôle à jouer : celui d’injecter tout ce qui permet à un écosystème de prospérer ». Mais certainement pas de soutenir les canards boiteux. La querelle éclate bientôt au grand jour. Ségolène Royal s’éclipse d’un conseil d’administration de la banque pour donner une conférence de presse et publiquement désavouer le directeur général qui, deux jours plus tôt, avait expliqué qu’il n’était pas du ressort de Bpifrance d’intervenir dans le dossier de l’usine ArcelorMittal de Florange. « Mais qui est ce petit inspecteur des finances », s’étrangle l’ancienne ministre. Nicolas Dufourcq a alors eu la douloureuse sensation d’être pris pour « un mort-vivant » dans la sphère politico-économique parisienne. On guette sa chute. Mais c’est finalement Ségolène Royal qui s’en ira. La passe d’armes aura duré six mois.

Dès lors, il ne se départira plus de sa ligne et jouera à fond la carte de l’indépendance. Axelle Lemaire, ex-secrétaire d’Etat au Numérique, se souvient de sa grande méfiance par rapport au gouvernement. Lors de leur première rencontre, il lui a rappelé qu’il devait rendre des comptes à ses actionnaires, pas au gouvernement. Aujourd’hui associée au cabinet Roland Berger, elle comprend les positions du banquier Dufourcq : « Il fallait une structure nouvelle, construite sur de l’existant, qui finance l’innovation en France et c’était l’homme de la situation. »

Toute-puissance contestée

Mais cette ligne ferme dérange et les critiques ne manquent pas : sur son sens public, sa vision industrielle, son rôle d’aménagement du territoire, son omniprésence. « Il a construit la banque à partir d’une ligne dans le programme de campagne de François Hollande, commente David Azéma, ex-directeur général de l’Agence des participations de l’Etat. Il l’a fait avec détermination et courage. Je ne crois pas, pour autant, que l’organisation ait échappé à ses créateurs, c’est loin d’être un électron libre. » Dans les petits cercles du capital-risque français, des voix s’élèvent parfois pour dénoncer la toute-puissance de Bpifrance. Comme celle de François Véron, le fondateur de Newfund, qui s’est inquiété des risques de bulles provoqués par l’action de la banque publique. Ces critiques exaspèrent Nicolas Dufourcq. « Beaucoup de gens pensent que Bpifrance fait trop de choses, que son empreinte est trop importante, mais rares sont ceux qui le disent en direct au patron », s’amuse Jean-David Chamboredon. Quoi qu’il en soit, Nicolas Dufourcq a créé un instrument unique au monde. « Il a dynamisé l’écosystème start-up avec une communication débridée : le jaune, la couleur de son logo, est à Bpifrance ce que le rouge est à Louboutin, s’amuse Benoist Grossmann, directeur général d’Idinvest. La place de Bpifrance est si prépondérante dans les levées des fonds d’investissement que, lorsqu’elle ne vient pas, c’est un signal négatif. »

Quand on l’interroge sur les prochaines pages blanches à remplir, il n’hésite pas. Dans l’entourage d’Emmanuel Macron, certains le verraient bien faire beaucoup d’autres choses. Mais lui garde son cap : continuer d’électriser l’écosystème français des start-up et, pourquoi pas, infuser cette énergie dans le reste du pays : « Les Français sont des dépressifs qui vivent dans un paradis. » Il leur offrirait bien une fête.